株式投資は初心者にとっては分からないことだらけです。借金を抱えて破産したりするようなイメージを持つ方も多いのが現実ですが、実際の株式投資はギャンブルではありませんし借金を抱えてしまうことも稀です。

もちろん自分の持っているお金以上に金額を投資してしまえば借金を抱えることになりますが、株は安全に運用していけば大きくマイナスになることはありません。

今回は初心者の方が株式投資をするうえでどのような点に気を付ければいいのか、株式投資のメリットやデメリットなど初心者向けの情報を徹底解説します。

目次

【初心者向け】株式投資を始める前に知っておくべき基礎知識

まずは株式投資を始める前に知っておくべき基礎的な知識について解説します。

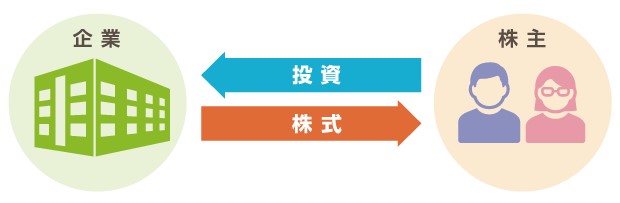

株式投資とは

(引用元:SMBC日興証券|株式投資とは~株式のイロハ~)

(引用元:SMBC日興証券|株式投資とは~株式のイロハ~)

株の値段を「株価」と言い、会社の業績や経済情勢、社会情勢が変わることで変動します。

「安い株価」で買い、「株価が」高くなったら売ることで利益を得ることができます。

これを「値上がり益」と言い、値上がり益を手にするのが株式投資の目的です。

いくらから始められる?

2018年10月1日に国内上場企業の単元株式数が100株単位に統一され、すべて100単位の少額から投資ができるようになりました。

株価が698円であれば、698×100=69,800円で購入できるということです。

証券会社によっては単元未満株やミニ株の取引を行っているところもあり、少額からの投資もできます。

株価の見方

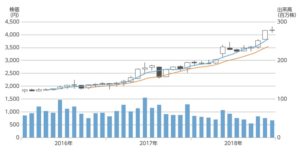

株価の値動きを見るグラフが「株価チャート」です。基本的には、「ローソク足」、「移動平均」、「出来高」の3つのパーツからできています。

【ローソク足】

(引用元:日本証券業協会)

ローソク足とは、買い方の勢いが売り方より強い場合の「陽線」、売り方の勢いが買い方より強い場合の「陰線」でできています。株価を表す「始値、終値、高値、安値」から、一定期間の株価の値動きの傾向をローソク足から読み取ることができますよね。

ローソク足を分析することにより、転換サインを見つけることが可能です。

一定期間の相場の4本値(始値、高値、安値、終値)を用いて一本の棒状の足を生成したもので、このローソク足を並べていくことで、相場の状態や流れを一目でわかるようにしたチャートをローソク足チャートといいます。

ローソク足の知識の基礎がしっかりしていると、ファンダメンタルの知識がなくても、一目で相場の状態をある程度推測ができる人もいるようです。

(ファンダメンタルとはグラフ等で株価の上昇と下落を推測するのではなく、企業の財務諸表や将来性など目に見えない部分を分析して判断する方法です。)

ファンダメンタルの知識や分析はもちろん重要なのですが、知識の取得や考察には時間がかかり、相場は待ってくれません。ローソク足の分析により、検討の時間を短縮することで、判断することがとても大事です。

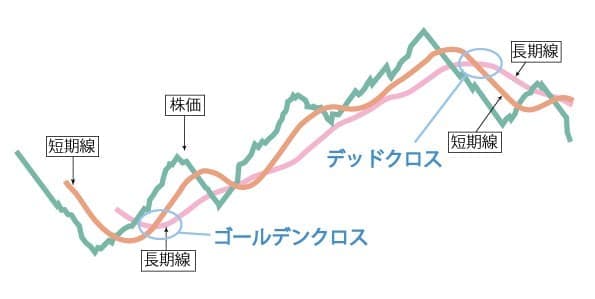

【移動平均線】

(引用元:日本証券業協会)

移動平均とは、短期・中期・長期など期間の株価の推移を確認して株価の推移を判断するもので、一定期間の株価の平均値を計算して割り出したものが移動平均線です。

移動平均線を主流としてトレードする投資家は多いと思います。特に上記で説明したローソク足と、移動平均線を同時に見てどこで売買をするかのポイントを決めます。

移動平均線で買いのサインは主に「ゴールデンクロス買い」「デットクロス売り」の2つで、どちらも移動平均線がグラフ上で交わるときに、買いや売りを入れる手法となっています。

ゴールデンクロス買い

ゴールデンクロス買いとは、短期の移動平均線が長期の移動平均線を上向きで追い越したときに買いを入れる手法のことです。短期の移動平均線の値が長期の移動平均線の値を越したタイミングで買うことをいいます。

一般的にはこの状態だとこれからの相場の上昇局面を迎える可能性があると考えられ、買いのタイミングという意味で用いられています。

デッドクロス売り

デットクロス売りはこれから株価が下がる可能性があるので早めに売ってしまった方がいい株を見極め、売ることをいいます。先ほどのゴールデンクロス買いとは逆のサインになります。

早めに売ってしまって損失を減らす手法です。サインは短期の移動平均線が長期の移動平均線をグラフ上で交わり、かつ短期の移動平均線が長期の移動平均線よりも値が低くなった時です。

一般的にはこのサインがでたら売るべきだという判断を下します。もちろんこれはあくまで指標であり、必ず指標どおりに株価が動くわけではけではありません。

たとえばゴールデンクロスのサインがでたとしても株が下落することも当然起こりますので、あくまで一般的な売買の目安と考えて下さい。

出来高

一定期間に売買が成立した株数を確認することを出来高といい、この出来高を確認することで、売買が活発なのか否かを判断します。

株(銘柄)の人気度や勢いなどの把握、株価の予測などを行えます。

出来高の多さは、「市場の注目度」と捉えることができます。出来高としてカウントされる数値は売買の成立数であるため、売り手の数だけ買い手がいなければ取引は成立しません。

つまり、出来高が増えるということは売り手も買い手も、どちらも多い状態であるということになります。出来高とチャートの状態から今後の価格の行方を推測することが可能です。

出来高が増えている銘柄は価格の変動が大きくなる傾向にあり、出来高が減少もしくは相対的に低い所に落ち着いている銘柄の価格変動はあまり起こらない傾向にあります。

3つのトレンド(株価の方向性)

株価の方向性としては次の3つのトレンドがあります。

1.上昇トレンド

一定期間において株価が上昇傾向を続けている状態で、一定期間において「陽線」の数が多いという特徴があります。

始値よりも終値の方が高い場合を「陽線」と呼び、ローソク足は白色で表されます。

2.下降トレンド

一定期間において株価が下落傾向を続けている状態で、一定期間において「陰線」の数が多いという特徴があります。

始値よりも終値の方が低い場合を「陰線」と呼び、ローソク足は黒色で表されます。

3.もみ合い(ボックストレンド)

一定期間において株価の変動が少なく、小さい上昇と下降を繰り返している状態をいいます。

配当金とは

配当金とは株主に分配される現金配当のことです。株主は出資比率(持ち株数)に応じて利益の還元を受ける権利をもっています。会社の利益状況で配当金の有無、増減が決定し、本決算、中間決算も入れて年2回支払う会社が多くみられます。

株主優待

企業が自分の企業の株を一定数保有している株主に対して、優待制度としてギフトを送ることを株主優待制度と呼びます。

株主優待のギフトは企業によって様々です。たとえば牛丼チェーン店のギフトであれば、牛丼などの食品である可能性が高いです。

初心者であれば株の利益差分で儲けを得るのではなく、安定した大企業のギフトを受け取ることを目的に株を購入してみてもいいかもしれません。

自分の好きな食品だったり、化粧品だったりすれば興味もありますし、株への投資額が多くなる人もいます。

ただし、企業の業績が悪化したら、優待制度はなくなる可能性もあるので注意しましょう。

ギフトがもらえるからという理由で株をたくさん持つと、下落した際に金銭的にも損をする場合もあります。

株式投資へのきっかけを持つのも大事ですが、好きな企業に全額を投資するような方法はおすすめできません。

株式投資のメリット・注意点

株式投資にはメリットもありますが、注意点もあります。どちらも確認したうえで、株式投資を始めましょう。

株式投資のメリット

株式投資のメリットは主に4点あります。「株式の値上がり益」と、「配当金」、「株主優待」「企業経営に参加できる」の4点です。

値上がり益

株を売却することで利益を得る最もポピュラーなメリットで、キャピタルゲインと呼ぶこともあります。例として、株価が安い時に購入し、株価が上がった時に売ればその差額が利益となります。

主にトレーダーはこの値上がり益で利益を得るのを目的としている人が大半となります。株を買う量に比例して利益も高くなり、当然、株価が下落をすれば投資した分損をします。

配当金

株式を保有して配当金を得ることができる点もメリットです。株を持っていれば一定の配当金を受け取れます。これをインカムゲインと呼びます。

配当金が高くても、株価が落ちればもちろん損をしてしまいます。場合によっては配当金以上の損につながることもあり得ます。

株主優待

株主に企業が送るギフトをさします。株は利益差分で儲けることだけを考えがちですが、株主優待として商品を受け取ることもできます。

一定の数の株を保有することで株主優待を受ける権利を得られます。もし好きな商品があるならば、その企業の株を初めに購入してみるのも一つの方法です。

企業の経営に参加できる

株を取得することでその企業の議決権を得られます。これを経営参加権と呼び、株主総会の決議に参加できます。

株式投資の注意点とデメリット

株式投資のデメリットは主に3点です。

元本割れの恐れがある

株は元本の保証がありません。原則自分が投資した分の金額においてしか責任を負いませんが、最悪の場合、投資したお金をすべて失うこともありますので注意しましょう。

売買ができない可能性がある

取引量が少ない株はすぐに株の取引が成立しない場合があります。必ず購入できるわけではないことを知っておきましょう。

個別株を選ぶのが難しい

個別株を選んで利益を生み出せば、達成感につながります。経営理念や財務諸表などをみて、自分の好きな銘柄の株を選択できるというメリットがあります。

しかし、株は多数存在するために初心者は銘柄選びに迷うのではないでしょうか。

企業は建設、化学、鉄鋼、電機、銀行、サービスなど、数多く存在します。初心者の企業選びのポイントは、興味のある業種から選択することです。

ジャスダック、マザーズ市場に上場している企業は主に新しくできた企業のため、株価の値動きが激しい傾向にあります。最初は東証1部に上場している企業の中から選択することをおすすめします。

次に考える選択基準として、一般的な選択として好業績の企業を選ぶことです。

しかし、実際の売買を見てみると好業績でもなかなか上がらない株価も多くあります。会社の経営が順調でも株価が下落する場合もあるのです。

また、好業績の株は高く、なかなか買えない場合もあります。配当、株主優待狙いで企業を選択する場合は長期的に株を保留する事が多くなります。

株価が上昇していけば、問題は無いのですが、下降状態に入れば配当以上の損失になる可能性があるので注意が必要です。初心者にとって株価が下がればリスクは高くなります。

株式が投資で失敗しない銘柄の選び方

株式取引の世界では、「どの銘柄」を「いつ」取引するのか、この二つの判断さえ間違えなければ、理屈上は利益を得ることができます。そのため、この両輪の一端を担う銘柄選びは投資家にとって永遠のテーマとなっています。

スクリーニングツールを利用する

実際に、新聞などの報道や、マネー雑誌などの専門媒体、アナリストレポートなどをヒントに銘柄選びをされている方も多いと思いますが、これらと並んで活用されているのが、スクリーニングツールです。

そもそもスクリーニング(SCREENING)とは、「ふるい分けをする」ことを指します。配当利回りが良いとか、売上高を伸ばしているとか、株価が割安なものなどといったさまざまな条件を指定して、数多くある銘柄の中から条件に見合ったものを絞り込んでいくのがスクリーニングツールです。

どこの証券会社にもスクリーニングツールがありますので活用してみましょう。優良銘柄を選んだとしても、売買のタイミングを間違えると大きな損失につながるリスクもあるため、初心者が始めるにはハードルが高いかもしれません。

銘柄を選択したら、次に、トレード方法を考える必要があります。銘柄選択以上にテクニカル手法が重要になります。

保有期間で選ぶ

次に「長期的に保有する」「短期的に保有する」 どちらを選択するかを考える必要があります。「長期」「短期」の手法によっても対応が変わります。

『長期投資』は買ってから数年間保有して利益を得るもので、『短期トレード』は、当日から2〜3日や、2週間程度で売買をして利益を得ることを言います。

たとえば、今週や今月すぐにでも利益をあげたいなら、会社の業績などは関係ありません。会社の業績や、業種、利益率が関係するのは、1年以上後になってからがほとんどだからです。短期の売買で利益を上げようと思うなら、難しい決算書の読み方を勉強する必要はないのです。

これからの長期トレードの場合を考えるとFRBのテーパーリング終了となり少しずつ下落方向に進むと思われるので、長期トレードの場合は気を付けて売買する必要があります。

短期トレード売買が人気

これからの流れとしては短期トレードの売買がおすすめです。売買手法として、株価のトレンドの方向や全体の方向性を見つける必要があります。それによって大きく見て上昇か、下降かを判断します。

まずは「上昇トレンドの株価を狙う」「下落途中の株価は狙わない」「急に一気に上昇した株価は購入を控える」ことが、必要です。

特に初心者の場合、数秒や数分で株価が上昇したものは「もっと上がるのでは?」と、期待して買ってしまう人がいます。しかし、急激に株価が上がった場合は同じく急激に価格が下落する可能性があるということです。

また、下落が終わりつつある株価にも気を付ける必要があります。下落が止まったと思っていても、もう一度下落する場合があります。買い入れたときに必ず損切り価格を頭に置いてトレードしなくてはいけません。保有している株の価値が下がり続けたら、すぐに損切りをする勇気も必要です。

テクニカル分析の手法

指標の分け方ですが、「時系列と非時系列」「トレンド系・オシレーター系」で考えてみましょう。

- 時系列:分析をする際に時間を分析の要素にいれるもの

- 非時系列:分析をする際に時間を分析の要素に入れないもの

- トレンド系:株価の方向性を分析するもの

- オシレーター系:価格変動をみて相場の極端な指標を分析する

株が買われすぎなどをして主観的な考えに陥った場合、これらの指標があると冷静に分析ができます。

主によく使われるテクニカル指標を挙げましたので見ておきましょう

- ローソク足移動平均

- MACD

- RCI

- DMI

1.ローソク足移動平均

5日移動平均線・・・・・・・目先の株価の傾向を掴む

25日移動平均線・・・・・・・短期と中期的な株価動向をさぐる

75日移動平均線・・・・・・・中期的な株価動向をみる

売買のタイミングを測るためのサインとして、ゴールデンクロスとデッドクロスと言うものがあります。

ゴールデンクロスは、短期の移動平均線が中期の移動平均線を下から上へとクロスしたタイミングで、買いサインと判断します。デッドクロスは、短期の移動平均線が中期の移動平均線を、上から下へとクロスしたタイミングで売りサインとなります。

2.MACD

MACDとは2本の移動平均線(MACDとそれを単純移動平均化したシグナルの2本のライン)を用いることで、相場の周期とタイミングを捉える指標です。

MACDがシグナルを上抜けることをゴールデンクロスといい、株価が下落から上昇に転換する買いシグナルとなります。

またMACDがシグナルを下抜けることを、デットクロスといい、株価が上昇から下降に転換する売りシグナル、つまり利益確定のポイントとなります。

3.RCI

上がり(下がり)始め」の時期とタイミングを捉えるテクニカル指標です。RCIの基本的な数値の見方は、-80%以下で底値圏、+80%以上で高値圏と判断します。

RCIが徐々に下がってきて、0%を割り込み-80%近くまで到達した際に売られ過ぎとなり、RCIの傾きが下向きから上向きに転じれば買いタイミングと判断します。

RCIが-80%以下まで下がった後に下向き(または横向き)から上向きに転じたら買い、RCIが+80%以上まで上昇した後に上向き(または横向き)から下向きに転じたら売り、という判断ができます。

4.DMI

DMIは終値の比較ではなく、当日の高値や安値が前日の高値や安値に比べてどう変化したかで相場の強弱を判断します。

相場の上昇と下降をそれぞれ指数化し、トレンドの強弱を計算し、これをグラフ化したものです。プラスの方向性指数(上昇力を表す)+DIとマイナスの方向性指数(下降力を表す)-DIを用いて判断します。

+DI>-DIの時は、プラス方向への動きが大きいこと(上昇トレンドである状態)を示します。

-DI>+DIの時は、マイナス方向への動きが大きいこと(下降トレンドである状態)を示します。

買いシグナル・・・+DIが-DIを下から上抜いた時。

売りシグナル・・・+DIが-DIを上から下抜いた時。

指標はたくさんありますが、指標に従えばすべて利益が出るわけではありません。

指標を逆手に取られ損をする可能性もあります。指標を使う際にはそれらを組み合わせて、自分が勝てると思う方向性を見つけなければなりません。

テクニカル指標RSIとMACDとを組み合わせる方法

テクニカル分析をする際には複数の指標を見つけて、自分で改良する必要があります。

初心者の場合、指標にしたがって株を買うのも一つの手ですが、慣れてきたら指標の傾向を、自分で考えながら分析してみましょう。

短期売買を行う際に、RSIを使えばどこの売買が激しいかを見極めるために役立ちます。RSIとは、直近の一定期間において終値ベースで、上昇変動と下落変動のどちらの勢いが強いのか計測しようとする指標です。

一般的にはRSIが70%以上であれば買われすぎている、逆にRSIが30%以下であれば売られ過ぎている、という判断ができます。

MACDは、相場の周期とタイミングを捉える指標で、MACDとRSIを組み合わせることで、買いシグナルの精度を高められます。

株価が下落し、RSIが20%以下になったのを確認する、その後にMACDがゴールデンクロスしたらエントリーするというような使い方をします。

RSIだけ、MACDだけというように、ひとつの指標だけにとらわれるのではなく、複数の指標を見てどの株が買われているのか、どの株が安全かを俯瞰して見つめることがとても重要です。

どの株を買うかで失敗しないという姿勢も大事ですが、テクニカルな手法と知識を駆使して、リスク回避をすることが大切です。

初心者でも始めやすいおすすめのネット証券3選

初心者におすすめのネット証券を3つご紹介します。

SBI証券

| 口座開設数 | 1000万件以上 |

| 手数料(国内株式現物取引アクティブプラン) | 100万円まで:無料 200万円まで:1,238円 |

| IPO取扱銘柄数 | 117社(2024年2月5日現在) |

| 外国株取扱数 | 米国株:約5,000銘柄 中国株/HDR:約1,300銘柄 韓国株式:約70銘柄 ロシア株式:約25銘柄 ベトナム株式:約300銘柄 など全9カ国 |

| NISA・iDeCo | 対応 |

知名度がかなり高く信頼性が高いのがSBI証券です。

また、長年使用しているからという理由でSBI証券を利用している方も多くいます。

①IPO銘柄数が多い

SBI証券は、IPOの取扱い銘柄数が業界の中でもトップクラスです。

独自で運営している「IPOチャレンジポイント」というサービスもあり、IPOを中心に投資したい方にとっては間違いなくSBI証券が一番向いているといえます。

長年愛用している方もいるので信頼性が強く、新しい取り組みも先駆けて行っている証券会社です。

②手数料が安い

SBI証券では、アクティブプランという手数料定額プランがあります。

こちらは口座を開設するときに選択でき、あとから変更が可能です。

1日の取引合計額が100万円以内であれば手数料が0円になります。VOOを始めとした米国ETFの買付手数料も無料に設定されています。

③外国株・債券・投資信託などラインナップが豊富

SBI証券は、国内株の種類も豊富ですが、外国株や投資信託など、選べる銘柄が他の証券会社よりも多くなっています。他のネット証券会社では、なかなか利用できない先物オプションにも対応しています。

LINE証券は外国株には対応していないので、ラインナップで比較するならばSBI証券がおすすめですよ。

関連:SBI証券の評判・口コミはやばい?メリットとデメリット、口座開設方法を詳しく紹介

楽天証券

| 口座開設数 | 1000万件以上 |

| 手数料(国内株式現物取引アクティブプラン) | 100万円まで:無料 200万円まで:2,200円 |

| IPO取扱銘柄数 | 96社(2024年2月5日現在) |

| 外国株取扱数 | 米国株:4,006銘柄 中国株/HDR:1,556銘柄 アセアン株:216銘柄 |

| NISA・iDeCo | 対応 |

楽天銀行や楽天カードを使っている方にとっては利便性も抜群にいい証券会社で、楽天から様々な特典も受けられます。

①楽天ポイントで投資ができる

楽天証券は、楽天ポイントを使って投資することができます。電子マネーで取引が出来るのは楽天証券だけです。また、投資信託だけでなく、国内株式(現物)、バイナリーオプションも購入可能です。

②楽天銀行口座があれば入出金もスムーズ

楽天銀行の口座を持っている方であれば、振込手数料が無料になり優遇金利も受けられます。入出金もスムーズに行えるので、ストレスなく使うことが可能でしょう。

③初心者にとってはうれしい動画サービスがある

楽天証券では、初心者向けの動画セミナーやマーケティング情報をほぼ毎日配信しています。YouTubeで配信されており、いつでも気軽に見ることができます。

身近に株について詳しい人がいなければ楽天証券の無料動画サービスを利用してみてもいいでしょう。

デメリットは楽天のサービスを利用しない方にとっては、特段メリットを感じることができない点です。楽天会員であることで様々なメリットが発生するからです。

楽天銀行や楽天カード(クレジットカード)を使っていて、口座を新たに開設したい方は楽天証券を検討してみましょう。

関連:楽天証券の評判は?初心者の利用はヤバいと言われる口コミの真相を徹底調査!

松井証券

| 口座開設数 | 145万件以上 |

| 手数料(国内株式現物取引アクティブプラン) | 50万円まで:無料 100万円まで:1,100円 |

| IPO取扱銘柄数 | 103社(2024年2月5日現在) |

| 外国株取扱数 | 米国株:約3,600銘柄 |

| NISA・iDeCo | 対応 |

松井証券も知名度が高く信頼性が高い証券会社といえます。手数料は1日50万円までの、約定代金にかかる手数料が無料です。

100万円までは1,100円で、以降100万増えるごとに1,100円の手数料が加算されるという料金体系になっています。

以下、松井証券のメリットを三つ紹介します。

①少額投資である50万円以下なら手数料が無料。

松井証券なら1日の約定代金が50万円以内なら手数料が無料になります。小さい額で投資をするかたにとっては、これ以上に嬉しいサービスはないでしょう。

②電話での対応が可能

松井証券ならパソコン操作や株取引の仕組みまで、丁寧に電話で対応してくれます。WEB上からの質問であれば24時間対応という充実のサポート体制が用意されています。

昨今電話で対応をする証券会社が減っているので、わからない所があればすぐに質問が出来る環境は素晴らしいといえます。

③情報ツールが豊富かつ無料

株を調べる際には独自のルートで調べる人が大半ですが、松井証券は情報網が広いので、有利です。

デメリットは外国株の取扱いがないことです。外国株の購入を検討している方は別の証券会社の口座を選びましょう。

初心者は何から始める?口座の開設から取引までの流れ

株式投資を行うにはまず証券口座の開設が必要です。ここでは証券口座の開設から取引までの流れを開設します。

口座開設の流れ

主な口座開設のやり方を説明していきます。

必要書類

本人確認書類のいずれか1種類または2種類となります。

- 運転免許証

- 運転経歴証明書

- 住民基本台帳カード(写真付き)

- 日本国パスポート

- 住民票の写し

- 各種健康保険証

- 印鑑証明書

申し込み方法

「オンラインでの口座開設」と「郵送での口座開設」の二通りの方法があります。

①「メールで受け取る」を選択された場合

取引パスワード設定ページへのURLを申込時のメールアドレス宛に送ります。アクセス後、任意の取引パスワードを設定して、取引を開始できます。

②「郵送で受け取る」を選択された場合

登録した住所宛てに、取引パスワードが記載された郵送物を簡易書留郵便にて送られます。その後、取引が開始できます。

開設までにかかる期間

郵送の場合は口座解説申込書を返送してから10日程度かかります。オンラインはネットで申込、本人確認が済めばすぐに口座を開設することも可能です。

取引の始め方

口座を開設したら、さっそく証券の口座に入金しましょう。入金方法は、銀行振込や振替入金などがあります。

また、ATMカードを発行してコンビニのATMから入金することもできます。しかし、最も便利なのは即時入金です。

提携している金融機関で、インターネットバンキングの契約をしていれば、即時入金ができます。

その際の振込手数料は、証券会社が負担するので無料です。

まとめ

今回は株の基本的な知識と証券口座の開設の仕方、メリット・デメリットなどを伝えました。

株式取引を始める場合は安全な取引を心がけましょう。

株式投資を始めるにあたっては、まず目的をしっかりと決めてください。値上がり益を期待したいのか、株主優待を期待したいのかで選ぶ銘柄は変わります。また、欲を出さないことも大切です。株価が上場気配にある時はもう少し上がるかもと期待してしまい、売りのチャンスを逃してしまうことはよくあることです。

自分で売り・買いの目安を決め、その基準に達したら取引を行うなど、情に流されないよう心がけるようにしてください。当然のことですが、投資は余剰資金で行うことが原則です。損失が出た場合でも家計を圧迫しない程度の、余裕を持った金額で行うようにしましょう。

新井智美/トータルマネーコンサルタント

(保有資格)

・ファイナンシャルプランナー(CFP®)

・1級ファイナンシャル・プランニング技能士

・DC(確定拠出年金)プランナー

・住宅ローンアドバイザー

・証券外務員

コンサルタントとしての個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン・住宅購入のアドバイス)や資産運用など上記相談内容にまつわるセミナー講師のほか、大手金融メディアへの執筆および監修にも携わっている。現在年間300本以上の執筆・監修をこなしており、これまでの執筆・監修実績 は2,000本を超える。

関連記事

- 【初心者にもおすすめの人気ネット証券】評判や口コミ・手数料・銘柄で徹底比較!

- 【投資信託に潜む7つのリスク】リスク回避をしておけば初心者でも資産運用ができる!

- 資産運用初心者でも安心!リスクが少ないおすすめの運用方法とやめた方がいい投資

- 確定拠出年金のメリット・デメリットは?退職金との違いやiDecoの始め方など簡単解説

- SBI証券の評判・口コミは悪い?メリットとデメリット、口座開設方法を詳しく紹介

- 楽天証券の評判は?初心者の利用はヤバいと言われる口コミの真相を徹底調査!

- LINE証券は投資初心者におすすめ!やってみた利用者の評判・口コミを解説

- auカブコム証券の口コミ・評判は?キャンペーン内容やメリット・デメリットを徹底解説

- IPO株の買い方の流れは?取引のメリット・デメリットやおすすめの証券会社も紹介!